13

ENSEMBLE 2017/20 —– Dossier

Comment ces prestations sont-elles financées?

Les membres de l’Eglise assujettis à l’impôt

ecclésiastique, autrement dit les personnes phy-

siques, représentent la principale source de finan-

cement. A cela s’ajoute l’impôt ecclésiastique des

personnes morales. Enfin il y a le paiement des

salaires du corps pastoral par l’Etat: le système va

être adapté, mais l’enveloppe financière globale

ne changera pratiquement pas par rapport à la

situation actuelle.

L’Etat continuera de cofinancer les prestations four-

nies par les Eglises. Quels avantages en retire-t-il?

C’est une bonne question, car il faut se deman-

der où se situent d’une manière générale les

intérêts de l’Etat. Cette question doit être tranchée

au niveau politique. En raison de la législation

actuelle, l’Etat a tout intérêt mais aussi le devoir

de soutenir les Eglises en tant qu’institutions, et

il doit également indemniser certaines activités

d’utilité publique accomplies par ces dernières.

Une pression financière croissante s’exerce sur la

politique sociale. Il y a là une niche où les Eglises

peuvent offrir des prestations. On leur laisse

accomplir ce travail tout en garantissant ainsi leur

pérennité. Car les Eglises fournissent des services

que l’Etat ne pourrait pas proposer sous cette

forme.

Quelle est l’importance sociopolitique de ces pres-

tations?

S’agissant de l’Eglise, il est important que les

prestations fournies recueillent l’adhésion d’un

large pan de la société, et pas seulement de la par-

tie de la population convaincue par son action.

Pour la société, il est important qu’un acteur fort

et indépendant propose des services aux plus

faibles et aux personnes défavorisées. Car parmi

elles se trouvent certainement des gens qui

hésitent à se tourner vers l’Etat. L’autre aspect so-

ciopolitique important est que les Eglises peuvent

ainsi faire entendre leur voix auprès du public.

Que se passerait-il si les prestations de l’Eglise

disparaissaient?

L’Etat ne pourrait pas intervenir dans tous les

cas. Professionnaliser le travail accompli au-

jourd’hui à titre bénévole serait financièrement

presque impossible. Au niveau politique, l’Etat

vérifie minutieusement ce qui est véritablement

nécessaire et ce qui ne l’est pas. Les Eglises ont ici

une certaine marge de manœuvre. Par exemple, le

canton pourrait difficilement proposer des

après-midi des aînés. Quelques communes le

feraient peut-être, mais d’autres pas. Sans les

Eglises, certaines prestations sociales seraient tout

simplement abandonnées. Cela créerait des

lacunes. Il est difficile d’évaluer quelles en seraient

les conséquences pour les groupes de personnes

qui bénéficient aujourd’hui de ces prestations.

Peut-on imaginer que d’autres acteurs prennent le

relais, comme des organisations non gouvernemen-

tales?

Dans une certaine mesure, c’est sans doute ce

qui se passerait, mais cela varierait d’un thème à

l’autre. Les grandes œuvres d’entraide de l’Eglise

comme l’EPER ou Caritas seraient certainement

assez solides pour survivre. Dans des domaines

comme celui de la migration notamment, il est

probable que d’autres organisations intervien-

draient aussi pour combler les lacunes.

Selon vous, comment le financement des Eglises

va-t-il évoluer à l’avenir?

L’évolution de l’effectif des personnes physiques

jouera un rôle déterminant. Si le nombre de

membres reste au niveau actuel, les Eglises se trou-

veront dans un contexte relativement favorable.

En revanche, si les départs de l’Eglise se multi-

plient, le volume de l’impôt diminuera et la légi-

timation sociale des prestations soutenues par

l’Etat sera affaiblie. L’effectif des membres est aussi

le domaine où les Eglises ont le plus de possibilités

d’agir. Elles peuvent convaincre les gens de l’im-

portance de leur action. Les dernières votations

sur la suppression de l’impôt ecclésiastique des

personnes morales organisées dans d’autres can-

tons montrent que pour l’instant, cette option n’est

pas à l’ordre du jour. Le canton de Zurich l’a clai-

rement rejetée il y a deux ans. Et dans un canton

très rural comme celui de Berne, le résultat serait

probablement encore plus clair.

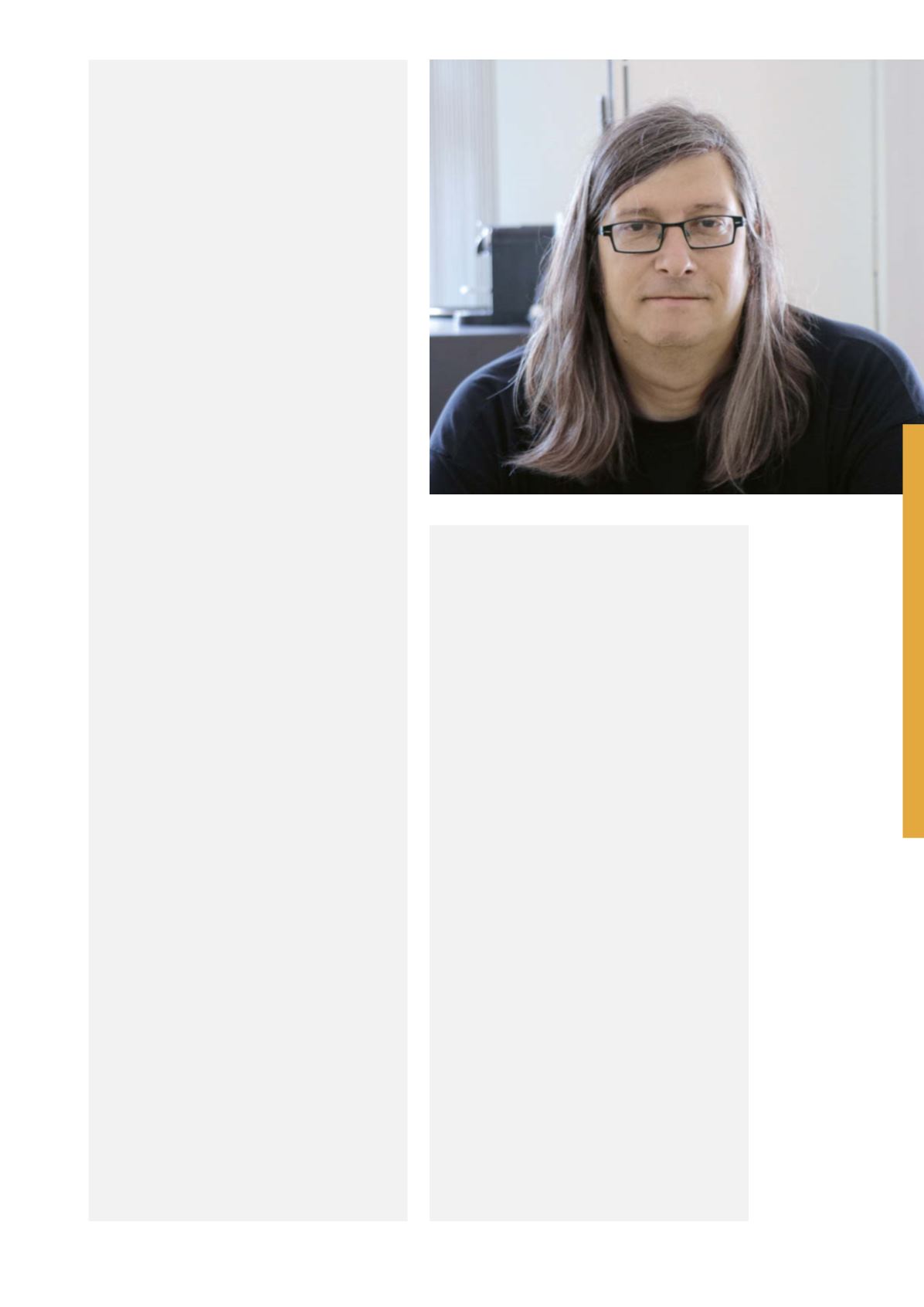

Michael Marti

©Adrian Hauser